<li id="4aoq4"></li> 在全球能源轉型與碳中和目標驅動下,光伏產業正經歷新一輪技術變革。2025年,鈣鈦礦太陽能電池技術正從實驗室走向規模化應用,成為傳統晶硅電池之外的新晉“頂流”。國際能源署(IEA)數據顯示,鈣鈦礦組件的實驗室轉換效率已突破33%,遠超主流晶硅電池的25%上限,疊加其理論成本可低至晶硅的50%,這一顛覆性技術正引發光伏巨頭們的戰略轉向。

技術突破:效率與成本的雙向革命

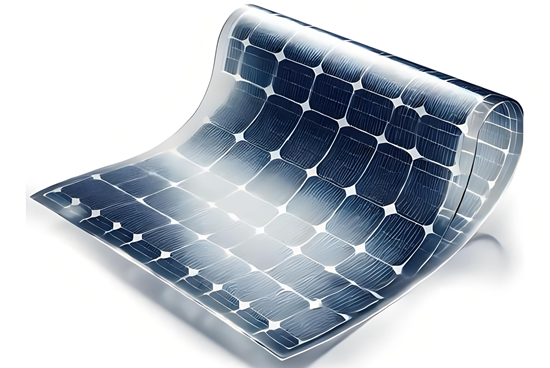

2025年被視為鈣鈦礦技術商業化的關鍵節點。協鑫光電、纖納光電等頭部企業的百兆瓦級產線相繼投產,組件穩定性突破25年壽命門檻,標志著該技術正式脫離概念階段。與傳統晶硅電池相比,鈣鈦礦材料可通過溶液法低溫加工,能耗降低70%,且能制備柔性、半透明組件,為BIPV(光伏建筑一體化)和移動能源場景打開想象空間。

“鈣鈦礦疊層電池正在改寫光伏經濟性。”極電光能CTO李蔚指出。通過將鈣鈦礦與晶硅制成疊層電池,理論效率可突破40%,同時保留晶硅的穩定性。這一技術路線已獲得隆基綠能、晶科能源等巨頭加注,2025年有望形成GW級產能。

品牌競逐:巨頭入場與資本熱捧

全球光伏品牌的技術路線選擇正呈現兩極分化:歐洲企業聚焦鈣鈦礦疊層技術,中國企業則主攻單結鈣鈦礦量產。德國Solarwatt推出的鈣鈦礦-晶硅疊層組件已應用于慕尼黑零碳社區,而天合光能近日宣布與牛津光伏達成戰略合作,計劃2026年實現疊層電池量產。

資本動向印證技術熱度。2025年初,協鑫光電完成5億元B輪融資,投資方包括IDG資本與淡馬錫;纖納光電則與阿聯酋馬斯達爾簽署戰略合作,共建GW級海外產線。彭博新能源財經(BNEF)預測,2025年全球鈣鈦礦設備投資將突破20億美元,較2023年增長4倍。

產業鏈重構:設備、材料雙突破

鈣鈦礦技術浪潮下,上游供應鏈正加速重構。涂布設備龍頭德滬涂膜2025年訂單已排至年底,其研發的狹縫涂布設備精度達±1μm,支持大面積組件生產。材料端,聯化科技開發的全無機鈣鈦礦量子點墨水實現量產,穩定性較有機體系提升3倍。

“從實驗室到GW產線,設備國產化率已超過85%。”捷佳偉創鈣鈦礦事業部負責人表示。國產設備商的突破,使單GW產線投資從2023年的8億元降至2025年的5億元,進一步攤薄生產成本。

爭議與破局:壽命與規模化考驗

盡管前景向好,鈣鈦礦仍面臨兩大挑戰:其一,組件在濕度環境下的衰減問題。德國弗勞恩霍夫研究所數據顯示,采用雙層封裝技術的鈣鈦礦組件,濕熱測試壽命已突破3000小時(約10年),達到IEC標準。其二,大面積制備均勻性問題。通過激光劃線分域結晶技術,協鑫光電將1㎡組件效率偏差控制在0.5%以內。

政策端亦釋放利好信號。歐盟《綠色協議產業計劃》明確將鈣鈦礦技術納入補貼清單,美國《通脹削減法案》(IRA)對高效光伏組件提供稅收抵免。中國市場方面,工信部《光伏產業高質量發展行動計劃》提出,到2025年鈣鈦礦組件市占率需突破5%。

未來圖景:光伏+儲能的終極形態

展望2025年后,鈣鈦礦技術或將與液流電池、氫儲能系統深度耦合。鈣鈦礦組件的高效率特性,使其更適配分布式發電場景,與家用儲能設備形成“自發自用”閉環。德國Sonnen公司已推出集成鈣鈦礦組件的儲能系統,可實現家庭能源自給率超過90%。

“光伏技術正從‘效率優先’轉向‘場景適配’。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華強調。隨著鈣鈦礦技術成熟,光伏應用邊界將持續拓展:從建筑幕墻到電動汽車車頂,從農業大棚到消費電子,一場由材料革新驅動的能源革命正在展開。

結語

鈣鈦礦技術的崛起,本質是光伏產業對“更高效率、更低成本”永恒追求的具象化。盡管爭議尚存,但其商業化進程已不可逆。當晶硅電池觸及理論天花板,鈣鈦礦正以顛覆性姿態,為能源轉型注入新動能。2025年,這場技術接力賽的結果或將改寫全球光伏版圖——而勝負手,正掌握在持續創新的企業與敢于押注的資本手中。

- END -

免責聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網無關。文中內容僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。如用戶將之作為消費行為參考,本網敬告用戶需審慎決定。本網不承擔任何經濟和法律責任。